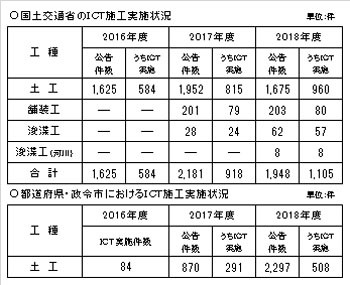

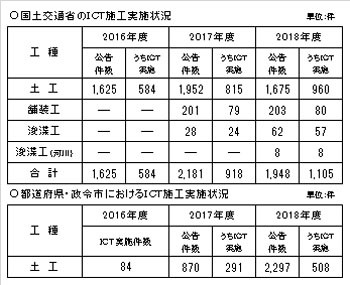

建設現場の生産性向上を目指す国土交通省のi-Constructionの主要施策であるICT施工は、2016年度以降、着実に実施件数が増加している。18年度は国交省直轄工事におけるICT活用工事の公告件数1948件のうち、57%の1105件で実施した。都道府県・政令市でも試行導入を始める団体が増えてきたが、18年度のICT土工公告件数2428件に対する実施件数は523件で、22%にとどまる。

国交省では本年度から地盤改良工、法面工、付帯構造物設置工に適用できるように工種を拡大し、20を超える基準類を整備。小規模土工(掘削)において新たに5000立方メートル未満の区分も設定した。また全国10カ所のi-Constructionモデル事務所と、全都道府県にサポート事務所を設置し地方自治体や地域企業の支援に乗り出した。今後は地方自治体の取り組み浸透とともに、小規模な工事が多い維持修繕系工事への適用拡大を視野に入れている。

ただ現状では先導する国交省直轄工事の動きに比べ、地方自治体の取り組みが遅れているのは明らかだ。特に市町村は政令市を含めて、ほとんど進んでいない。「ICT施工で行うような規模の工事がない」「受注できる地元業者がいない」「他の自治体の様子を見ている」「担当できる職員がいない」など、できない理由を挙げる声は多い。

ICT施工が地方自治体の発注工事まで浸透するには時間がかかる。その点は国交省幹部も認識しており「まだ始めて4年であり、迷っている場合が多いと思う。メリットを説明し、やってみようという意欲が湧くような情報発信が必要」「直轄工事とは発注の規模も工事の内容も違う。直感的に難しいと感じてしまうのではないか」「大変な面があると思うので、いろいろな意見を聞きながら課題を一つ一つ解決していきたい」と考えている。

国交省は、ICT施工の活用機会や実績の少ない中小建設業者に対する施工技術の支援体制を整備するため、20年度予算概算要求で関連事業費を求めた。自治体発注工事を請け負う中小建設業者がICTを導入した際に、施工時間の短縮、省力化などの効果を得ることができるように、現場条件に見合ったICT施工計画の作成方法、現場マネジメント方法などを適切に助言できる人材・組織を育成する考えだ。汎用機器の利用による低コスト化や計測作業の効率化など新技術の導入に必要な基準類整備に向けた検討・実証も進めていく。

ICTの導入によって建設現場が劇的に変わることで、将来にわたり安定的に担い手を確保できる可能性がある。これからの建設業界を見据えた上で、受発注者が一緒になって前向きに課題を解決する姿勢が求められる。

ICT施工が地方自治体の発注工事まで浸透するには時間がかかる。その点は国交省幹部も認識しており「まだ始めて4年であり、迷っている場合が多いと思う。メリットを説明し、やってみようという意欲が湧くような情報発信が必要」「直轄工事とは発注の規模も工事の内容も違う。直感的に難しいと感じてしまうのではないか」「大変な面があると思うので、いろいろな意見を聞きながら課題を一つ一つ解決していきたい」と考えている。

ICT施工が地方自治体の発注工事まで浸透するには時間がかかる。その点は国交省幹部も認識しており「まだ始めて4年であり、迷っている場合が多いと思う。メリットを説明し、やってみようという意欲が湧くような情報発信が必要」「直轄工事とは発注の規模も工事の内容も違う。直感的に難しいと感じてしまうのではないか」「大変な面があると思うので、いろいろな意見を聞きながら課題を一つ一つ解決していきたい」と考えている。